Une du premier numéro de L’Évangéline, le 23 novembre 1887.

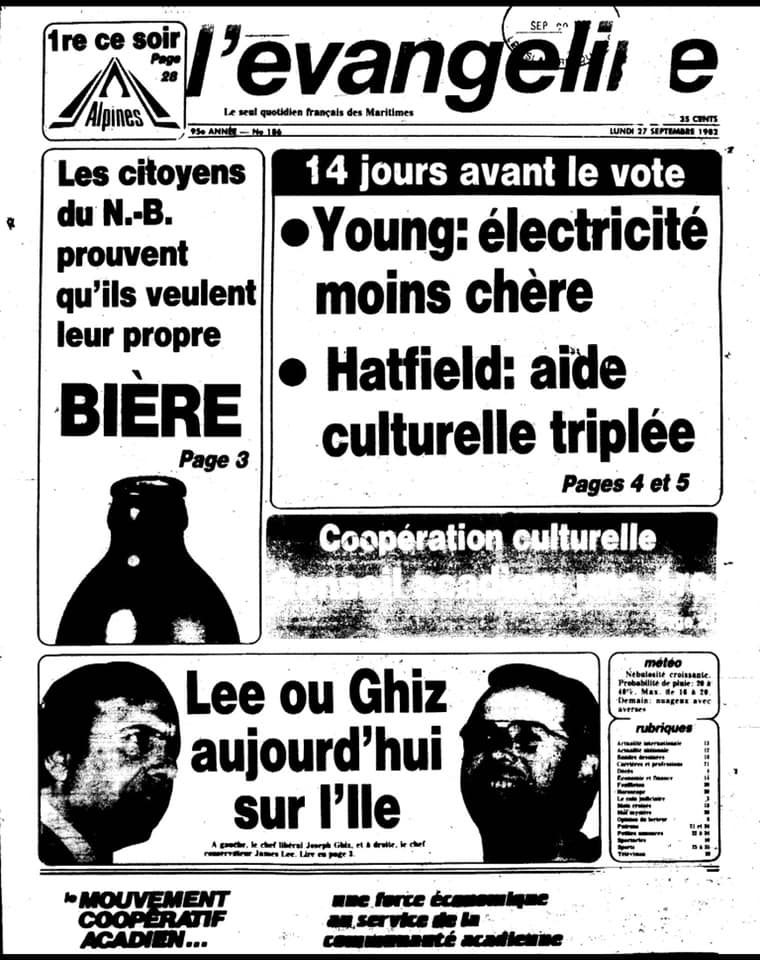

Sa mort subite il y a 40 ans, le 27 septembre 1982, a créé une onde de choc dans toute l’Acadie. Imaginez, le seul quotidien de langue française au Nouveau-Brunswick disparaissait après 95 ans d’existence. Il s’agit encore aujourd’hui du journal acadien qui a connu la plus longue publication continue en Acadie.

Mais pourquoi avoir donné le nom d’Évangéline à ce journal?

Son fondateur, Valentin Landry, a raconté lors de la troisième Convention nationale acadienne qui avait lieu à Pointe-de-l’Église, en Nouvelle-Écosse, en 1890 – soit trois ans après la fondation du journal – qu’il fallait un messager qui pouvait se rendre au sein des familles acadiennes en parlant leur langage.

Qui d’autre pouvait mieux incarner ce messager que l’héroïne du poème épique de Henry Wadsworth Longfellow, ce personnage qui avait rappelé l’histoire de l’Acadie aux Acadiens et qui était devenu une véritable icône?

La vraie Évangéline, elle, connaitra aussi un parcours tumultueux.

L’histoire du Moniteur Acadien

Malgré ses 95 ans de longévité, L’Évangéline n’était pas le premier journal acadien. Cette distinction revient au Moniteur Acadien, fondé à Shediac, près de Moncton, 20 ans plus tôt, en 1867, par un Québécois, Israël Landry.

Comme allait le faire L’Évangéline, Le Moniteur Acadien se donne comme mission de défendre les intérêts des Acadiens, quoique ses positions ont tendance à être plus modérées.

Le Moniteur Acadien ne deviendra jamais un quotidien. En 1926, il ferme ses portes, deux ans après avoir repris sa publication interrompue pendant quatre ans, entre 1918 et 1924.

En 1984, 58 ans après la disparition du Moniteur Acadien, un nouveau journal hebdomadaire voit le jour à Shediac et prend le nom de P’tit Moniteur. En 1986, il s’appellera Le Moniteur, puis, en 1988, ce sera le Moniteur Acadien, ce qui est toujours son nom actuel.

Fondateur et fondation de L’Évangéline

Valentin Landry était originaire de la Péninsule acadienne, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Il commence sa carrière comme instituteur dans des écoles du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, puis devient inspecteur d’écoles (le premier Acadien à détenir ce poste au Nouveau-Brunswick).

Valentin Landry

Après avoir fait ses premières armes dans le Courrier des provinces Maritimes, autre journal acadien, Valentin Landry s’installe à Digby, en Nouvelle-Écosse pour y fonder L’Évangéline en 1887.

Il peut paraitre étrange que le plus célèbre journal acadien en raison de sa longévité ait vu le jour dans une ville anglophone. Pourquoi?

Valentin Landry avait enseigné dans la région acadienne de la baie Sainte-Marie, non loin de Digby. Il voulait venir en aide à la population acadienne un peu en dérive de la Nouvelle-Écosse qui, contrairement à celle du Nouveau-Brunswick, avait peu d’institutions pour la défendre et voir à son épanouissement.

Dans le premier numéro de L’Évangéline, Valentin Landry entrevoyait comme suit le contenu de son journal : «L’agriculture pour papa, l’éducation et l’hygiène pour les enfants, les mariages et les décès pour la vieille grand-mère, les nouvelles et les faits divers pour tous, les recettes et les scènes d’amour pour petite sœur et ainsi de suite.»

Édition du 20 juillet 1910.

De mal en pis

En 1905, L’Évangéline déménage à Moncton, une «ville d’avenir pour les Acadiens», pense Valentin Landry. Il n’a pas tort.

Mais même dans cette «ville d’avenir», le journal L’Évangéline, qui est encore un hebdomadaire, peine à assurer sa survie et frôle la fermeture à plusieurs reprises.

À 66 ans, usé par tant d’épreuves pour maintenir son journal en vie, Valentin Landry vend L’Évangéline en 1910 à un groupe d’investisseurs.

Après quelques années, les pertes commencent à s’accumuler. En 1921, le journal accuse un déficit de 1650 $ et, en 1932, il a un manque à gagner de 17 000 $.

Il faut dire que l’année précédente, en pleine crise financière, la direction avait tenté l’aventure de transformer le journal en quotidien. Toute une erreur! Un an plus tard, le journal est redevenu un hebdomadaire.

En 1937, le monde traverse une nouvelle crise financière. La dette du journal dépasse alors les 57 000 $.

Quand rien n’y fait

Édition spéciale de L’Évangéline, en 1939, sur le nouveau pape Pie XII.

Édition du 5 décembre 1956.

Mais le vent tourne au cours des années suivantes. La dette diminue et le clergé s’en mêle, particulièrement l’archevêque de Moncton, Mgr Norbert Robichaud qui se donne comme mission de refaire de L’Évangéline un quotidien.

Une nouvelle compagnie pour gérer le journal est créée. L’archevêque de Moncton et l’évêque de Moncton en détiennent 98 % des actions. L’Évangéline redevient un quotidien en septembre 1949.

Les années continuent cependant d’être difficiles, au point où les deux diocèses injectent 125 000 $ dans L’Évangéline vers 1957. En 1965, le journal change encore de mains – pour une dernière fois. La Société l’Assomption, grande compagnie d’assurance acadienne, en devient propriétaire.

Malgré des assises financières plus solides grâce à cette transaction, L’Évangéline vivra un long calvaire qui le mènera, à l’été 1982, à un déficit de 800 000 $ et une dette de 600 000 $. Énorme pour l’époque!

La direction et le syndicat n’arrivent pas à s’entendre pour trouver une solution; en septembre 1982, on décide de fermer boutique.

Dernière édition de L’Évangéline.

L’après-Évangéline

La communauté acadienne du Nouveau-Brunswick est sous le choc; on se rendra vite compte que le journal ne reviendra pas.

Plusieurs s’affairent alors à trouver le moyen de fonder un nouveau journal. De là surgira un nouveau conflit.

Deux quotidiens verront le jour dans les années qui suivent : l’Acadie Nouvelle, en 1984, publié à Caraquet, dans le Nord-Est de la province, et Le Matin, en 1986, à Moncton.

Le Matin est mieux nanti, mais l’Acadie Nouvelle peut compter sur le lectorat du Nord-Est, essentiel à la survie de tout journal acadien. Le Matin disparaîtra en 1988.

Quarante ans après la fermeture de L’Évangéline, certains sont toujours nostalgiques du quotidien qui portait le nom de l’héroïne mythique de l’Acadie.

Les commentaires s'afficheront une fois que vous aurez atteint la fin de l'article.